فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر البراك حفظه الله

السلام عليكم ورحمه وبركاته

هذه شبهة تفويضية يكثر المبتدعة الأشاعرة يا شيخنا الكريم من تردادها وهي قولهم:

قلتم يا سلفيون في جميع صفات الله سبحانه أنها معلومة المعنى مجهولة الكيف ، فما جوابكم إن سألناكم عن معنى اليد والساق والرجل؟ وعن معنى الضحك والغضب؟ وهل المعنى الذي تثبتونه هو ما ورد في معاجم اللغة أم هو شيء آخر؟ فإن كان شيئاً آخر فبينوه فإن لم تذكروا شيئاً في بيان هذا المعنى فأنتم في الحقيقة مفوضة وإن كابرتم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ...

مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو المذهب الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول، وهو مبني على ثلاثة أصول: الإثبات لما أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته تعالى لخلقه، ونفي العلم بالكيفية.

فأما الإثبات فدليله قوله تعالى: (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير)، ونظائر هذه الآية، فمن الإيمانِ الإيمانُ بما وصف الله به نفسه أو صفه به رسوله.

ودليل نفي التمثيل قوله تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد)، (ليس كمثله شيء) ، ونحو ذلك.

ودليل نفي العلم بالكيفية قوله تعالى: (ولا يحيطون به علماً) ، وقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، وقوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).

ومعلوم أن الأسماء والصفات التي جاءت مضافةً إلى الله أيضاً جاءت مضافة إلى العباد، بل بعض الصفات المضافة إلى الإنسان تأتي مضافة إلى الحيوان، كالوجه واليد والرأس والعين، ومعلوم أنه لا يلزم من الاتفاق بين الإنسان والحيوان في هذه الأسماء أن يكون الإنسان مماثلاً للحيوان وإلاّ لصح أن يقال الإنسان كالقرد والخنزير والحمار أو غيرها من الحيوانات التي تضاف إليها تلك الصفات، ولكن لما كانت هذه المخلوقات مشاهدة كانت كيفياتها معلومة.

وكذلك بعض الصفات المضافة للإنسان كالوجه واليد والعين، أو المضافة إلى بعض الحيوان كالجناح، جاءت مضافة للملائكة، كما قال تعالى: (والملائكة باسطوا أيديهم)، وقال: (جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء).

ومعقول من معنى اليد المضافة للملائكة والإنسان أنها التي يكون بها الأخذ والعطاء والفعل والقبض والبسط.

ويكون بالجناح الطيران.

ولم يلزم من ذلك أن أيدي الملائكة كأيدي الناس والحيوان، ولا أجنحتهم كأجنحة هذه الطيور، فمعناها معقول وكيفيتها مجهولة، هذا مع أن الجميع مخلوق.

فصفات الملائكة مباينة لصفات الإنسان والحيوان ومعانيها مفهومة للمخاطبين، وشأن الله أعظم من ذلك، فكل موصوف صفاته مناسبة له، فإن كان الله لا يماثل شيئاً من مخلوقاته ولا يماثله شيء من خلقه فكذلك صفاته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

ومذهب أهل السنة في هذا الباب هو الصراط المستقيم، وكل من خالفهم فقد انحرف عن الصراط بدرجات متفاوتة، ومذهب أهل السنة مستقيم لا تناقض فيه ولا اضطراب، والمذاهب المخالفة متناقضة فيثبتون الشيء وينفون نظيره، وينفون الشيء ويثبتون نظيره، وهذا لازم لكل من نفى شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مخرج لهم عن هذا التناقض إلاّ بالرجوع إلى الحق بإثبات كل ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله على الوجه اللائق به سبحانه، أو ينتهي به الأمر إلى غاية الإلحاد بنفي وجود الله سبحانه وتعالى.

والمعطلة لجميع الصفات من الجهمية والمعتزلة بنوا مذهبهم على شبهات زعموها حججاً عقلية عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة، وزعموا أن ما دلت عليه هذه الحجج هو الحق الذي يجب اعتقاده، وأن ظواهر النصوص كفر وباطل، فأوجبوا لذلك صرفها عن ظاهرها، بشتى التأويلات التي لا دليل عليها، فجمعوا بين التعطيل لصفات الرب وتحريف كلامه وكلام رسوله.

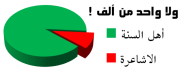

وأما الأشاعرة فقد شاركوا الجهمية والمعتزلة في كثير من باطلهم في هذا الباب، فنفوا أكثر الصفات وأثبتوا القليل منها، وحجتهم فيما نفوه هي حجة الجهمية والمعتزلة في نفي جميع الصفات، فشاركوهم في المذهب والاستدلال، وما أثبتوه من الصفات لم يسلم من التخليط، كما في مسألة كلام الله تعالى ومسألة الرؤيا، فكانوا بهذا الإثبات والنفي متناقضين أظهر تناقض، فما يحتجون به على ما نفوه يقتضي نفي ما أثبتوه، وما احتجوا به فيما أثبتوه يقتضي إثبات ما نفوه، فلزمهم إما إثبات الجميع أو نفي الجميع، ولكنهم اختلفوا في موقفهم من نصوص الصفات التي نفوها.

فمنهم من يوجب في هذه النصوص التأويل وذلك بصرفها عن ظاهرها إلى معاني محتملة مرجوحة، ومعاني بعيدة بغير حجة يجب المصير إليها، وسبيلهم في هذا سبيل الجهمية والمعتزلة فيجمعون بين التحريف والتعطيل والحكم على النصوص بأن ظاهرها هو التمثيل الباطل، ومنهم من يوجب في هذه النصوص التفويض وحقيقته أن هذه النصوص لا تدل على معنى مفهوم فلا يفهمها أحد لا الرسول ولا الصحابة فضلاً عن غيرهم، ولازم هذا المعنى بل حقيقته أن نصوص هذه الصفات ليس فيها بيان للناس، ولا هدى ولا شفاء ولا تكون من أحسن الحديث، فإن ما لا معنى له، وما لا يفهمه أحد لا يحصل به شيء من ذلك، وليس أهل التفويض من الأشاعرة وغيرهم بأقل ضلالاً وانحرافاً من أهل التأويل، فإنهم يشتركون في ما نفوا من الصفات، فيشتركون في التعطيل، ويشتركون كذلك في أن هذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، فظاهرها غير مراد عندهم، ولا ريب أن من كان يعتقد أن ظاهرها التشبيه فإنه لا يجوز أن يكون هذا الظاهر مراداً، ولكن أهل السنة يأبون ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون ظاهر كلامه هو تمثيله بخلقه، فإنه تعالى لم يخبر بما أخبر به من أسمائه وصفاته إلاّ مع تنزيهه عن مماثلة خلقه كما في قوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى أن يماثله شيء من خلقه، ومعاني أسمائه سبحانه وصفاته معلومة للمخاطبين فإن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبهذه النصوص المفهومة عرف المؤمنون ربهم بأنه ذو سمع حقيقة وسع الأصوات، وذو بصر حقيقة فلا يغيب عنه شيء، وذو حياة حقيقة فلا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي الذي لا يموت، وهو ذو قدرة تامة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وذو علم محيط بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو تعالى منزه عن أضداد هذه الصفات من الصمم والعمى والموت والعجز، وكما أنه سبحانه موصوف بهذه الصفات بمعانيها المفهومة للمخاطبين كذلك القول في سائر ما وصف الله به نفسه، من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، والمحبة والرضا والغضب والفرح والضحك مما جاء في القرآن أو في السنة، معانيها معلومة وكيفياتها غير معقولة لنا، مع الجزم بأن ما يختص به الرب من هذه المعاني ليس مماثلاً لما يختص به المخلوق، حتى الوجود؛ الله موجود، والعبد موجود، وليس وجود الخالق كوجود المخلوق، ولا وجود المخلوق كوجود الخالق وإن كان كل منهما هو وجود ضد عدم، ولا يلزم من الاتفاق في معنى كلي اتفاقهما فيما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوق.

والتعبير عن الأسماء والمعاني التي في معاجم اللغة منه ما هو تفسير بما يختص بالمخلوق، كتفسير الغضب بغليان دم القلب، أو تفسير الرحمة بأنها رقة، وما أشبه ذلك، ومنها ما هو تفسير بالمعنى العام الذي يصلح أن يضاف إلى الخالق وأن يضاف إلى المخلوق، كما إذا قيل العلم ضد الجهل، والحياة ضد الموت، والسمع إدراك الأصوات، والبصر إدراك المرئيات، وكثير من المعاني يصعب التعبير عنها بحد جامع مانع لكنها معقولة، مثل المحبة والبغض، بل الحياة والسمع والبصر إنما تفسر بذكر أضدادها ومقتضياتها اللازمة لها، ولا يعني ذلك نفي حقائقها فتثبت المحبة مثلاً وما تستلزمه من الثواب، والبغض وما يستلزمه من العقاب، ونفي الحقيقة وإثبات لازمها تعطيل مع ما فيه من التناقض، فإن إثبات اللازم يقتضي إثبات الملزوم، ونفي الملزوم يقتضي نفي اللازم.

وقد جاء عن أئمة أهل السنة القول الفصل المتضمن للحق الخالص فمن ذلك قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول.

وقال غيره في نصوص الصفات: تمر كما جاءت بلا كيف،أي لا يتعرض لها بالتأويل، بل يؤمن بها، والإيمان بها يتضمن الإيمان بألفاظها وبمعانيها فإن ما لا معنى له لا يقال فيه: بلا كيف.

فيجب الإيمان بأنه تعالى كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله وكل ما جاء من ذلك فهو حق على حقيقته اللائقة به سبحانه، فكما تقول الله تعالى حي والمخلوق حي وليس الحي كالحي، والله تعالى سميع بصير وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، نقول كذلك إنه تعالى يحب ويرضى ويبغض والمخلوق يوصف بهذه الصفات وليس ما يضاف لله من هذه الصفات مثل ما يضاف للمخلوق، فنعرف ربنا بأنه يحب أولياءه ويرضى عنهم ويبغض أعداءه ويسخط عليهم، كذلك نؤمن بأنه يفرح بتوبة عبده كما أخبر أعلم الخلق به، وفرحه يتضمن محبته والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ترغيباً في التوبة إلى الله، فإن الذي ينبغي للعبد أن يسارع إلى ما يحبه مولاه ويفرح به، وفرحه تعالى بتوبة عبده ذلك الفرح يدل على عظيم كرمه وإحسانه وهو تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

فنسأله تعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا.

السؤال الثاني : نريد تقويمك شيخنا لهذا لجواب وهو أن يقال:

<<إن السؤال عن معاني هذه الكلمات عي، لأنه إنما يكون هذا السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالسمع والوجود واليد والرجل والساق والرضا والغضب كلمات واضحة جلية للسامع وأئمة الأشاعرة لما أرادوا أن يوضحوا الواضح اضطربوا في هذا غاية الاضطراب حتى أن الغزالي في المنخول ص94 بعد أن زيف جميع تعاريف من سبقه لـ"العلم" قال: ((والمختار أن العلم لا حد له إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا عبارة أبين منه، وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم))إلخ ما قال وأمثال هذه النصوص عن هؤلاء كثيرة . أما كيفية هذه الصفات وكنهها فهو مجهول لنا ولعل السائل إنما يسأل عن الكيف بصورة السؤال عن المعنى للتلبيس. أما المعاجم فإما أن تعطي بالنسبة لهذه الألفاظ الواضحات: 1- مفردة مرادفة للمعنى الكلي لـ "اللفظ" المراد البحث عن معناه أو ما يضاده في المعنى كأن يقال "القدم" هي "الرجل" و "العلم" هو "الإدراك" و"الرضا" ضد "الغضب" واللفظ المستفاد هنا كما هو واضح إما أن يكون أخفى من اللفظ الأول أو أنه مساوي له في الظهور وهنا سيعيد هذا السائل السؤال بالنسبة لمعنى اللفظ الآخر . 2- أو تعطي هذه المعاجم بعض الأمثلة من حقائق هذا المسمى في الخارج لتقرب معناه الكلي من الذهن لكن لا يجوز أن يعتقد قط بأن كيفية صفات الله سبحانه تماثل كيفية صفات المخلوقين المذكورة تعالى الله سبحانه عن كل نقص وعيب. فإن قيل فما هو المعنى المشترك لصفات ربنا سبحانه والذي قلتم بأنه واضح وجلي للسامع و الذي فارق به أهل السنة المفوضة المبتدعة قيل هو المعنى المتبادر الذي يفهم من خلاله أحكام الصفة والأفعال التي يصح تعلقها بها ولوازمها و آثارها ويفهم من خلاله -ولولاه لما فهمنا هذا-ما يقارب اللفظ في المعنى وما يرادفه وما يضاده ونحو هذا. وهذا المعنى هو الذي يُفهم من لفظة الصفة في سياقها الوارد ويفهمه كل من سلمت فطرته من تغيير ممن يفهم بتلك اللغة ". فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذا الجواب؟>>.

الجواب:

الذي أرى أنه جواب سديد، ومداره على أن هذه الصفات المسؤول عنها واضحة المعنى مفهومة وأنها أوضح من كثير مما تفسر به، كما ورد الاستشهاد بذلك بما قال الغزالي في العلم، ويمكن أن يقال مثله في الحياة والمحبة والرحمة والفرح، ولهذا يلجأ بعض أهل اللغة أصحاب المعاجم إلى تفسيرها بذكر أضدادها، أو يقولون: معروف.

والموردون للسؤال من الأشاعرة عليهم أن يوردوا هذا السؤال على أنفسهم فيما أثبتوه فما يجيبون به هو جوابنا عن هذا السؤال فيما نفوه، فإن كان ما أثبتوه لله من الحياة والقدرة والسمع والبصر أثبتوها بمعانيها المعقولة المفهومة على الوجه اللائق به سبحانه، والمعقول من معاني هذه الأسماء أن الحياة ضد الموت، والعلم ضد الجهل، والقدرة ضد العجز، والسمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، فليقولوا مثل ذلك في سائر ما نفوا من صفات الله، سواء كانوا من أهل التأويل أو التفويض، وهذا هو المطلوب.

وإن نفوا ما نفوا من الصفات فراراً من محذور فما زعموه لازماً من إثبات تلك الصفات هو لازم لهم فيما أثبتوه فلابد لهم من إثبات الجميع لله على ما يليق به أو نفي الجميع وحينئذ يخرجون عن مذهبهم المضطرب إما إلى الحق المستقيم، أو إلى ما هو أبطل مما ذهبوا إليه، ومن أراد الحق واجتهد في طلبه وتحريه هدي إليه، "فمن تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق فإن الله لا يخلف الميعاد، قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)".

أما المعنى المشترك فهو القدر الذي يثبت لكل من يصدق عليه الاسم العام، ويسمى المتواطئ لأن أفراده تتفق في معناه إما مع التساوي أو مع التفاوت، فالأول كالإنسان فإنه اسم للنوع البشري. والثاني كالنور فإنه يصدق على نور الشمس، ونور السراج الضئيل، ومن هذا القبيل لفظ الوجود والموجود فإنهما يصدقان على كل وجود وكل موجود مع التباين العظيم كما في وجود البعوضة والعرش، وأعظم من ذلك التباين بين وجود الواجب ووجود الممكن، فالقدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق فالوجود ضد العدم، والموجود ضد المعدوم، فهذا القدر لا يختلف فيه موجود وموجود أو وجود ووجود والله أعلم.

السؤال الثالث: إذا صح أن يقال في صفات مثل الحياة والقدرة والغضب والرضا أن السؤال عنها عيٌّ حيث إن المرء لا يستطيع أن يعبر عن معاني هذه الصفات الخاصة به فهل يقال مثل ذلك في اليد والساق والضحك لاسيما وأن المرء يستطيع أن يعبر عن معاني هذه الصفات؟

الجواب:

السؤال عن هذه الصفات على وجهين؛ سؤال عن حقائقها وكيفياتها، وهذا هو السؤال الذي قال فيه الإمام مالك: "والسؤال عنه بدعة"، لأنه سؤال عما لا سبيل إليه، ولا يمكن أحداً الجوابُ عنه.

والثاني سؤال عن معانيها، وهذه الصفات مع وضوحها لا يكون السؤال عنها إلاّ من متعنت متكلف، كالذي يسأل عن الماء والشمس والإنسان، ولا نقول إن هذه الألفاظ لا يمكن التعبير عن معناها. بل كل لفظ يمكن تفسيره إما بمرادفه أو بذكر ضده أو بذكر بعض آثاره وما يحصل به، والمقصود هو إفهام المراد وتقريبه.

ولا ريب أن المسميات منها أمور معنوية مدركة بالعقل، وأمور حسية تدرك بالحس، ومعلوم أن تصور الأمور المحسوسة أكمل من تصور الأمور المعقولة، هذا ومن الأمور العقلية ما تكون معرفته والقطع به أعظم من المحسوس، وهذا يرجع إلى تفاوت المدارك، والقضايا من حيث الظهور والخفاء.

السؤال الرابع: هل من إشكال إذا قال قائل: اليد صفة لله بها يقبض و بها يبسط ... و هي يد حقيقية فليست القدرة أو القوة ... و لا يعرف حقيقتها إلا الله، وأننا إذا رأيناها يوم القيامة عرفناها، كما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين بالوصف الذي كانوا يعرفونه به في الدنيا ، و إننا لا نعرف ما وراء ذلك؟

الجواب:

إذا قال قائل اليد صفة لله تعالى يقبضها ويقبض بها ما شاء ويبسطها ... وهي يد حقيقة.. إلى آخر ما ذكر فلا إشكال فيه، أما رؤية اليد، فالرؤية لم ترد إلاّ مجملة أو إلى وجهه الكريم، فنثبت هذا والباقي نسكت عنه.

السؤال الخامس:

ما قولكم شيخنا فيمن يقول أنا لا أثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أثبته أهل القرون الثلاثة الأولى و لا أزيد على ذلك حرفاً وإن كان صحيح المعنى إذ يسعني ما وسعهم، فيقول في قوله استوى أي: علا وارتفع، ويقول إن الساق صفة حقيقية قد جعل الله كشفها يوم القيامة علامة يعرفه بها عباده المؤمنون، ويقول في القدم إنهما قدمان وإن الكرسي موضعهما وأنه سبحانه يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط ، فهل يجب عليه ما هو فوق ذلك؟

الجواب:

هذه الجملة تحتاج إلى تفسير، فكيف يكون صحيح المعنى ولم يثبته الله تعالى لنفسه ولا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما صح أن يخبر به عن الله صح أن يكون اسماً له أو صفة يثنى بها عليه، فإن باب الأخبار أوسع من باب التسمية والنعت والثناء، وذلك كلفظ الشيء والموجود وواجب الوجود والقديم، فإن هذه الألفاظ يصح إطلاقها على الله على وجه الإخبار، فيقال: الله شيء وموجود وهو سبحانه واجب الوجود وهو قديم، وهذه وإن لم ترد ألفاظها فقد ورد ما يستلزمها ويتضمنها، بل لفظ شيء قد جاء في القرآن كما في قوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله)، وجاء في السنة: "لاشيء أغير من الله".

ثم إن قوله: (وما أثبته أهل القرون) قد يفهم منه أنهم قد يثبتون ما لم يرد به نص من كتاب أو سنة، وليس المعول في إثبات الصفات على مجرد الإجماع، بل كل ما اتفق عليه أهل السنة فقد جاءت به النصوص، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الثانية من العقيدة التدمرية.

ثم إن بعض الفرق حدثت في القرون الثلاثة، فإن كان يريد الصحابة والتابعين فالمعنى صحيح، والله أعلم.

السؤال السادس:

هل الرجوع لكتب اللغة التي تعني بالأصول اللغوية للكلمات مفيد في معرفة المعنى الكلي المشترك للصفة ككتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله؟ وقد ورد في هذا الكتاب أن أصل الضحك هو "دليل الانكشاف والبروز " فهل يقال بأن هذا هو أصل معنى الضحك الذي نثبته ونفهمه فقط خصوصاً وأنه قد أدخل في هذا المعنى ضحك السحاب وضحك الزرع!؟ إن كان الجواب بنعم فلما قال الأعرابي "لن نعدم من رب يضحك خيراً"؟ ثم أليس هذا المعنى أخفى من لفظ الضحك نفسه الذي يفهمه كل أحد بحسب ما يضاف إليه؟

الجواب:

ما ذكره ابن فارس من معنى كلي للضحك ليس بصحيح، فلا يصح أن يقال ضحك الله انكشاف، بل الانكشاف لا يفسر حقيقة الضحك، لكن هذه محاولة من ابن فارس ويظهر أنه قال ذلك بناء على أن ضحك الإنسان يتضمن انكشاف موضع الضحك، فيكون هذا التفسير أقرب لما يناسب المخلوق، وأما ضحك الرب فإنه معنى الله أعلم بحقيقته، لكن دلت موارده على أنه يتضمن الرحمة والرضا، كما في حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وحديث فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، ولهذا قال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيراً.

السؤال السابع:

إذا كان المعنى المشترك الكلي هو أصل معنى اللفظ في لغة العرب وكان المنقول عن العرب أكثر من معنى لإطلاق اللفظ فكيف السبيل لمعرفة المعنى المشترك الكلي ؟ فمثلاً ذكر بعض أهل اللغة أن اليد هي الكف وذكر بعضهم أنها من أطراف الأصابع إلى الكف وآخرون أنها من أطراف الأصابع إلى المنكب وغيرهم أنها من أطراف الأصابع إلى الكتف ، وقد ثبت عن بعض الصحابة فمن بعدهم إطلاق اليد وإرادة من أطراف الأصابع إلى المنكب.

الجواب:

هذه التفسيرات من بعض أهل اللغة لليد راجعة إلى اختلاف المراد بها في مختلف سياقات الكلام، فتارة يراد بها هذا، وتارة يراد بها هذا، وتارة يراد بها هذا، فالسياق هو الذي يحدد المراد من هذه المعاني، وقد تحدد المراد أدلة خارجة عن السياق الذي ورد فيه لفظ اليد، ويد الإنسان يعلم بالحس أن لها أصابع وكفاً وذراعاً ومرفق وعضداً، ويعرف المراد من هذه بحسب ما يرد فيه ذكر اليد، ولا يشتبه هذا على أكثر الناس، فإذا قيل فلان له يدان، شمل ذلك كل ما يدخل تحت هذا الاسم، وإذا قيل: لمسه بيده كان المتبادر أنه لمسه بكفه، وإذا قيل: قطعت يده، فالغالب أنه يراد قطع الكف، ولما أخبر سبحانه أنه خلق آدم بيديه وأنه يأخذ السماوات والأرض بيده، علمنا أن لله يدين يخلق بهما ويبسطهما ويقبضهما ويقبض ما شاء بهما، ولا نزيد على هذا إلاّ ما جاء به الدليل، كإثبات الأصابع له سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نتخيل كيفية يده، فإن ذلك مما يستحيل الوصول إليه، ولا يحيطون به علماً.

السؤال الثامن: هل يصح قول إن المعنى المشترك الكلي للصفات هو الظاهر المتبادر إلى ذهن الموحد سليم الفطرة الذي يفهم لغة العرب ؟ وما دخل التوحيد والفطرة في هذا الأمر ؟ وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا آيات الصفات قبل إسلامهم يتبادر إلى ذهنهم أمر مغاير لما يتبادر إليها بمجرد إسلامهم ؟

الجواب:

الحمد لله لا ريب أن الصحابة ممن من الله عليهم بالإسلام وغيرهم من أهل اللسان يفهمون معاني هذه الأسماء وهذه الألفاظ، فيعقلون معنى الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والغضب والاستواء والعزة والرحمة والإرادة ومعنى الوجه والعين واليد وغير ذلك مما جاء مضافاً إلى الله تعالى.

ولكن من لم يؤمن بالقرآن ويدخل في الإسلام قد يكذب بذلك كله أو بعضه، وما يقر به قد تكون له تصورات تدور في خياله ويتوهمها، فقد يتصور تكيفاً أو يتصور تمثيلاً، ومنشأ ذلك الجهل ووساوس الشيطان، كما قد يتلقى شيئاً من ذلك من أبويه فيكون مقلداً لهما، ولمن قبلهما (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)، وأما مَنْ مَنَّ الله عليه بالإيمان بالله ورسوله، ودخل في الإسلام، فإنه يفهم معاني هذه الأسماء والألفاظ فهماً بريئاً من آثار الجاهلية، بل يفهمها على الوجه الموافق لبيان الله ورسوله، فإنه تعالى لما أخبر عن نفسه بهذه الأسماء وهذه الصفات بين أن ليس كمثله شيء وليس له ند ولا كفؤ ولاسمي، وبين تعالى أن العباد لا يحيطون به علماً، فأثبت الصحابة والمؤمنون من بعدهم ما أثبته الله لنفسه كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فآمنوا بأنه تعالى ثابتة له هذه الصفات، ولكنها لا تماثل صفات المخلوقين، ولا يحيطون بها علماً، فلا يعلمون حقائقها وكيفياتها، فهم يعلمون ويؤمنون بأنه تعالى حي قيوم سميع بصير عليم قدير، وأنه يتكلم ويغضب ويرضى إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، ويفهمون معاني هذه الصفات، فالحياة ضد الموت، والسمع ضد الصمم وهو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المرئيات، فيفهمون من معنى أنه سميع بصير أنه سميع لأصوات العباد، وأنه تعالى يراهم كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: (إنني معكما أسمع وأرى)، وهم يؤمنون بأنه لا يلزم من إثبات هذه الصفات مماثلته تعالى لخلقه.

وإن كان بين أسمائه وصفاته، وأسماء بعض العباد وصفاتهم قدر مشترك، فإن توهم التشبيه بسبب ثبوت القدر المشترك هو من الباطل الذي قام عليه مذهب أهل التعطيل، حيث زعموا أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، وتفرع عن هذه الشبهة شبهات، وحصل الافتراق بين الأمة في هذا الباب، وعصم الله أهل السنة والجماعة فلزموا ما كان عليه الصدر الأول، قبل أن تحدث المحدثات، وتثار الشبهات، والله أسأل أن يهدينا إلى الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم.

السؤال التاسع: ما الحيلة فيمن تشوهت فطرته ، وكيف سيفهم المعنى الصحيح للصفات الخبرية؟

الجواب:

من تشوهت فطرته فالحيلة أن يدعى ويعلم ويدعى له، وإذا صحت نيته في معرفة الحق فحري أن يهديه الله، وأن يلهمه الصواب، أما إن غلب عليه التعصب للمذهب والآراء والآباء والشيوخ فالأحرى به ألا يوفق لمعرفة الحق وقبوله، قال الله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)، وقال تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون)، ولا يملك هداية القلوب إلاّ الله: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)، فالداعي إلى الله لا يملك إلاّ البلاغ كما هو شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: (فهل على الرسل إلاّ البلاغ المبين)، (إن عليك إلاّ البلاغ)، وقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم).

السؤال العاشر: هل المعنى المشترك الكلي لصفة ما هو المعنى الموجود في كل من يتصف بهذه الصفة على الحقيقة؟ وهل يكفي في معرفة هذا المعنى المشترك بين موصوفين بنفس الصفة مجرد اتصاف كل منهما بها، أم لا بد من شيء زائد إذ قد يكون في صفة أحدهما من المعاني ما ليس في نفس الصفة في الآخر؟ وإن كان الجواب نعم فما هو هذا الشيء الزائد؟

الجواب:

القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق، أي غير المضاف، ومسمى الاسم المطلق غير موجود في الخارج، لكنه ثابت لكل من صح إطلاق هذا الاسم عليه، كمطلق الوجود فإنه ثابت لكل موجود، وهذا حكم جميع الأسماء المتواطئة، أي: المتفقة في معنى هذا الاسم العام، لكن إذا أضيف الاسم المطلق دل على القدر المشترك مقيداً بما يختص به المضاف إليه، فوجود الله هو وجودٌ واجبٌ قديمٌ لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، ووجود المخلوق وجود ممكن محدث يجوز عليه العدم، وبهذا يعلم أنه لا يوجد في الخارج إلاّ ما هو معين مختص، فكل من المسميين أو الموصوفين بصفة لا يشركه فيها الآخر، لكنه يشركه في مطلق هذا الاسم وهذا الوصف؛ فالعالمان كل منهما مستقل بعلمه مختص به، لكنهما مشتركان في مطلق العالِمية، أو مطلق عالِم، والمعنى المطلق للعالم أو العالمية مشترك بينهما، لكن هذا المشترك لا يوجد إلاّ في الذهن، فعلم أن لا اشتراك بينهما في أمر موجود في الخارج، وقس على هذا سائر الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة سواء تفاضل المعنى في أفرادها أو تساوى، والله أعلم.

السؤال الحادي عشر: هل صواب أن يقال: إن المعنى المشترك الكلي الذي نثبته لصفات الله عز وجل هو الذي يفهم من خلالــه أحكام الصفات وأفعالها التي يصح تعلقها بها ولوازمها وآثارها ؟

أو أن يقال: إن المعنى المشترك الكلي هو الذي يفهم من خلال أحكام الصفة وأفعالها وآثارها ولوازمها التي أخبرنا الله عنها ويكون موجوداً في كل من يتصف بهذه الصفة ؟

إذ على الثاني فإننا قد فهمنا من إخبار النبي r عن صفة الأصابع أن الله عز وجل يقلب قلوب العباد بين أصبعين منها، وفهمنا من حديث الحبر «أن الله سبحانه يضع الأرضين على إصبع والسماوات على إصبع والجبال على إصبع »... الحديث، فمعنى التقليب موجود في أصابع الإنسان فعلمنا بخبر النبي r أنه معنى مشترك، ومعنى وضع الأشياء على الأصابع موجود في أصابع الإنسان فعلمنا بالخبر كذلك أنه معنى مشترك.

أما على الأول فإنه لو لم يأت الشرع بأي شيء عن صفة الأصابع سوى ذكر أن لله أصابع فإننا سنفهم من خلال المعنى المشترك ـ بعد أن نعرف ما هو أولاً ـ أحكام الأصابع والأفعال التي يصح تعلقها بها ولوازمها وآثارها، فهل يمكن إن صح هذا الأول أن يقال: من معاني صفة الأصابع لله أنه يصح أن يشير بها سبحانه وأن هذا معنى مشترك بينها وبين أصابع الإنسان؟

الجواب:

تقدم أن المعنى المشترك أو القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق، فيثبت هذا المعنى لكل ما يصدق عليه هذا الاسم، وكل ما يثبت من الأحكام للمعنى المشترك يكون ثابتاً للمسمى بهذا الاسم، فلوازم القدر المشترك تثبت لكل من ثبت له القدر المشترك، فلوازم القدر المشترك مشتركة، لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وأحكامها من وجوب أو جواز أو امتناع هي كذلك مشتركة، فمثلاً الإنسان اسم لكل آدمي، فالقدر المشترك ثابت لكل فرد من بني آدم، وهذا القدر يستلزم وجوباً الآدمية والحيوانية والحدوث والإمكان.

وثانياً: يستلزم امتناع أن يكون ملكاً أو جنياً والفرض أنه إنسان، وامتناع أن يكون واجب الوجود.

ثالثاً: ويستلزم جواز أن يكون مؤمناً أو كافراً، عالماً أو جاهلاً، قادراً أو عاجزاً، فما ذكر من هذه الأحكام من وجوب أو جواز أو امتناع هي مشتركة بين من يسمى بهذا الاسم: (الإنسان)، ويقال مثل ذلك في كل اسم يطلق على الخالق والمخلوق، وكل صفة تطلق على الخالق والمخلوق؛ كالموجود والوجود، والحي والحياة، والسميع والسمع، والبصير والبصر، والعالم والعلم، وكل ما يستلزمه الاسم المطلق أي: المجرد عن الإضافة وجوباً وجوازاً وامتناعاً فإنه مشترك، فإن كان الملزوم مشتركاً كان اللازم مشتركاً، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ولابد، فثبوت هذه الأسماء أو هذه الصفات يستلزم نفي ضدها، فهذا اللازم مشترك فيجب نفي ضد هذه الأسماء والصفات عن كل من ثبتت له.

ومطلق العلم أو السمع أو البصر يستلزم الحياة، فكل من ثبتت له هذه الصفات ثبت له هذا اللازم، فهذا اللازم مشترك؛ لأنه من لوازم القدر المشترك للعلم والسمع والبصر.

وعلى هذا فالأصابع جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى الإنسان، فالقدر المشترك أن الأصابع التي يكون بها الفعل لليد، وعلى هذا فالله تعالى يفعل بيده وبأصابعه ما شاء على ما يليق به مما أخبرنا به أو لم يخبرنا به، فمما أخبرنا به في كتابه أو لسان رسوله r: خلق آدم بيديه، وأخذه السماوات والأرض بيديه، وجعله ما شاء على أصابعه، وكون القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وكل ذلك يثبت لله على ما يليق به، لا يماثل صفات المخلوقين وأفعالهم.

والإنسان يفعل بيديه وبأصابعه ما يناسب قدرته وإرادته، فمطلق اليد والأصابع، والفعل باليد وبالأصابع ثابت للخالق والمخلوق، كل على ما يليق به، كما يقال ذلك في جميع الصفات التي تضاف إلى الخالق أو تضاف إلى المخلوق.

والإشارة بالأصابع تدخل في جنس الفعل فيكون جوازها من لوازم القدر المشترك، وما ثبت جوازه على الرب فإنه لا يجوز إثباته أو نفيه إلاّ بدليل، وثبوت مطلق الفعل لا يستلزم القدرة على كل فعل، ولهذا اختص الرب بأنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير، واختص المخلوق بقصور القدرة وقصور الإرادة فلا يقدر على كل ما يريد، ولا يفعل كل ما يريد، واختص الرب بكمال القدرة وكمال الإرادة، واختص المخلوق بالنقص في القدرة والفعل والإرادة، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر: ما الجواب المناسب إذا قال المخالف في ما ورد في ضحك ربنا سبحانه: نحن لا نعرف الضحك إلا هذا الذي نشاهده في الإنسان وهو المتبادر للفظ الضحك بإطلاق فإما أن تشبهوا الله بالإنسان وإما أن تثبتوا الضحك كصفة فقط ويقال: ما نعلمه من معنى ضحك الله هو فقط أن هذا الضحك دليل على إرادة الرحمة والإحسان كما قال الأعرابي: ((لن نعدم من رب يضحك خيراً))؟

الجواب:

ما ورد في هذا السؤال هو شبهة كل من نفى حقائق الصفات الفعلية من المحبة والرضا والغضب والفرح والضحك، بل هي شبهة كل من نفى صفات الله أو شيئاً منها، وهي أنهم لا يعقلون من هذه الصفات إلاّ ما يشاهدونه ويعلمونه من أنفسهم فيلزم عندهم من إثبات هذه الصفات لله تشبيهه بالمخلوق، ففروا من ذلك بنفي حقائق الصفات عن الله، ورأوا أنها لا تثبت لله إلاّ على نحو ما هي ثابتة للمخلوق فيجب نفيها، ثم وقفوا من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفات لله أحد موقفين:

إما التفويض والتجهيل، وأنه لا سبيل إلى فهم معانيها، وإما تأويلها بصرفها عن ظواهرها.

فالجهمية والمعتزلة طردوا هذا في جميع الصفات، والأشاعرة ونحوهم فرقوا بين الصفات بلا فرقان، فلزمهم التناقض في إثباتهم ونفيهم وتأويلهم، كما أن التناقض لازم للجهمية والمعتزلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه".

فيقال لصاحب هذا السؤال يلزمك أن تقول مثل هذا في سائر صفات الله الفعلية بل والذاتية ليس هذا خاصاً بالضحك والفرح، وأهل السنة -ولله الحمد- يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله r، وينزهونه عن مماثلة المخلوقات، ولا يكيفون صفاته بل يفوضون العلم بالكيفيات فيقولون: لا يعلم كيف هو إلاّ هو.

ولا يعلم كيفية صفاته إلاّ هو على حد قول الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم، والكيف مجهول.

وقول الإمام مالك هذا منهج يحتذى في جميع الصفات، فيقال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والغضب معلوم، والكيف مجهول، والفرح معلوم والكيف مجهول، والضحك معلوم والكيف مجهول، ومعلوم أن الفرح ضد الحزن، والضحك ضد البكاء، كما قال تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى)، فالله يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، وفرحه تعالى وضحكه من توابع محبته وتعجبه، كما في حديث لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم ...الحديث، وحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر... الحديث، فمُورِد هذا السؤال في خصوص الضحك يلزمه أن يقول بقول الأشاعرة في ما نفوه ثم فوضوا أو تأولوا ما جاء في النصوص، بل يلزمه أن يقول ما قاله في صفة الضحك بقول المعتزلة والجهمية في جميع الصفات فإن الشبهة واحدة كما تقدم، والتناقض لازم له على كل تقدير، ولا يخلصه إلاّ الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله على منهج السلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسان والله أعلم.

السؤال الثالث عشر: قال ابن فارس في المقاييس الضحك دليل الانكشاف والبروز، وقد قال أبو رزين رضي الله عنه لما علم من النبي r أن الله يضحك ، لن نعدم من رب يضحك خيراً، فهل يصح أن يقال: إن الضحك صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله وإرادته و أنها تدل على عَجَب الله من خلقه أو فرحه بهم وأن من آثار معرفة العبد بها أن يعلم إرادة الخير منه سبحانه لخلقه بدليل إقرار النبي r أبا رزين على فهمه؟ وهل اعتقاد أن ضحك الرب يُرى دون اعتقاد ما يلزم من ذلك مما لم يأت به الخبر كالفم والأسنان يكون تشبيهاً؟

جوابه يراجع فيه ما سبق؛ السؤال الثاني عشر، والسؤال الرابع.

السؤال الرابع عشر: هل أصل معنى اليد هو الكف ؟وما الظاهر المتبادر من يد الله على حسب لغة العرب شيخنا الكريم؟ وما معنى الصفات التالية: الساق، الضحك، الإصبع.

الجواب:

يرجع في جواب هذا السؤال إلى الأسئلة المتقدمة؛ الثاني عشر لمعرفة الكلام في الضحك، والأول والسابع والحادي عشر لمعرفة الكلام في الضحك واليد، وأما الساق فقد دلت السنة الصحيحة عليها كما في صحيح البخاري: "ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون"، وفيه "حتى يبقى من كان يعبد الله"... "قال: فيأتيهم الجبار"... "فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن" ..الحديث.

وأما الآية فقد اختلف فيها فمنهم من فسرها بالساق التي هي لربنا، ومنهم من فسرها بالشدة، والآية محتملة، لكن مع ورود الحديث يترجح حمل الساق على الصفة، ويُفَسِّر الآية، فإن الحديث والآية متطابقان.

والقول في الساق كالقول في اليد والأصابع؛ نثبت المعنى، من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف.

ونعلم أن الساق من شأن الرجل، كما أن الأصابع المذكورة في حديث الحبر من شأن اليد، والجميع عند أهل العلم والإيمان ليس فيه أي إشكال، وإنما تشكل على الذين يسبق إلى أذهانهم توهم التشبيه، فيلجؤون إلى التعطيل مع التفويض، أو التأويل الذي حقيقته التحريف.

ومن عوفي فليحمد الله، وليسأل الله الهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

السؤال الخامس عشر والأخير: بالنسبة للطول والعرض في حق الله سبحانه، هل يقال بأن هذه الألفاظ مجملة فإن كان المقصود بأن الله لا يرى منه شيء دون شيء ويعلم منه شيء دون شيء ويتميز منه شيء دون شيء وأنه يشار إليه وأن المخلوقات كلها في قبضته ((وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)) وكما قال عبد العزيز الماجشون : (( والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه ، وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم ، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم )) فهذا المقصود حق والألفاظ مبتدعة وإن كان المقصود شيء آخر كأن يقبل أن ينقسم ويتفرق ونحو هذا فهذا باطل ينافي كمال الصمدية وإن كان شيء آخر فليبين. وهل "المقدار" مصطلح شرعي للتعبير عن المعنى الأول الصحيح استنباطاً من الآية السابقة يا شيخنا؟

الجواب:

قال الله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، وقال تعالى: (ولا يحيطون به علماً)، وقال تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)، ففي هذه الآيات دلالة على ما يجب الإيمان به، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، من أنه تعالى لا مثل له، فليس كمثله شيء في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا يحيط العباد به علماً ولا رؤية، وذلك يدل على امتناع العلم بكيفية ذاته، أو كيفية صفاته، فلا يعلم كيف هو إلاّ هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلاّ هو، فالعباد لا يعلمون من شأن الله إلاّ ما علمهم، ولا يرونه إلاّ كيف شاء، وما ورد في السؤال من ذكر الطول والعرض هو مما لا يجوز التكلم به لا نفياً ولا إثباتاً، لأنه يدخل في باب كيفية ذات الباري سبحانه وتعالى، والتفكير فيه هو من التفكير فيما لا سبيل إلى الوصول فيه إلى شيء، ونقول في مثله لا تُفكِر، ولا تسأل، ولا تحكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في مخلوقات الله، ولا تفكروا في ذات الله. ونقول آمنا بالله الحي القيوم، العلي العظيم، الكبير المتعال، لا علم لنا إلاّ ما علمناه، ونعوذ به أن نقفوا ما ليس لنا به علم، أو نكون من المتكلفين، (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، هذا ما تيسر والله أعلم.

السلام عليكم ورحمه وبركاته

هذه شبهة تفويضية يكثر المبتدعة الأشاعرة يا شيخنا الكريم من تردادها وهي قولهم:

قلتم يا سلفيون في جميع صفات الله سبحانه أنها معلومة المعنى مجهولة الكيف ، فما جوابكم إن سألناكم عن معنى اليد والساق والرجل؟ وعن معنى الضحك والغضب؟ وهل المعنى الذي تثبتونه هو ما ورد في معاجم اللغة أم هو شيء آخر؟ فإن كان شيئاً آخر فبينوه فإن لم تذكروا شيئاً في بيان هذا المعنى فأنتم في الحقيقة مفوضة وإن كابرتم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ...

مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو المذهب الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول، وهو مبني على ثلاثة أصول: الإثبات لما أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته تعالى لخلقه، ونفي العلم بالكيفية.

فأما الإثبات فدليله قوله تعالى: (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير)، ونظائر هذه الآية، فمن الإيمانِ الإيمانُ بما وصف الله به نفسه أو صفه به رسوله.

ودليل نفي التمثيل قوله تعالى: (ولم يكن له كفواً أحد)، (ليس كمثله شيء) ، ونحو ذلك.

ودليل نفي العلم بالكيفية قوله تعالى: (ولا يحيطون به علماً) ، وقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، وقوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).

ومعلوم أن الأسماء والصفات التي جاءت مضافةً إلى الله أيضاً جاءت مضافة إلى العباد، بل بعض الصفات المضافة إلى الإنسان تأتي مضافة إلى الحيوان، كالوجه واليد والرأس والعين، ومعلوم أنه لا يلزم من الاتفاق بين الإنسان والحيوان في هذه الأسماء أن يكون الإنسان مماثلاً للحيوان وإلاّ لصح أن يقال الإنسان كالقرد والخنزير والحمار أو غيرها من الحيوانات التي تضاف إليها تلك الصفات، ولكن لما كانت هذه المخلوقات مشاهدة كانت كيفياتها معلومة.

وكذلك بعض الصفات المضافة للإنسان كالوجه واليد والعين، أو المضافة إلى بعض الحيوان كالجناح، جاءت مضافة للملائكة، كما قال تعالى: (والملائكة باسطوا أيديهم)، وقال: (جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء).

ومعقول من معنى اليد المضافة للملائكة والإنسان أنها التي يكون بها الأخذ والعطاء والفعل والقبض والبسط.

ويكون بالجناح الطيران.

ولم يلزم من ذلك أن أيدي الملائكة كأيدي الناس والحيوان، ولا أجنحتهم كأجنحة هذه الطيور، فمعناها معقول وكيفيتها مجهولة، هذا مع أن الجميع مخلوق.

فصفات الملائكة مباينة لصفات الإنسان والحيوان ومعانيها مفهومة للمخاطبين، وشأن الله أعظم من ذلك، فكل موصوف صفاته مناسبة له، فإن كان الله لا يماثل شيئاً من مخلوقاته ولا يماثله شيء من خلقه فكذلك صفاته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

ومذهب أهل السنة في هذا الباب هو الصراط المستقيم، وكل من خالفهم فقد انحرف عن الصراط بدرجات متفاوتة، ومذهب أهل السنة مستقيم لا تناقض فيه ولا اضطراب، والمذاهب المخالفة متناقضة فيثبتون الشيء وينفون نظيره، وينفون الشيء ويثبتون نظيره، وهذا لازم لكل من نفى شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مخرج لهم عن هذا التناقض إلاّ بالرجوع إلى الحق بإثبات كل ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله على الوجه اللائق به سبحانه، أو ينتهي به الأمر إلى غاية الإلحاد بنفي وجود الله سبحانه وتعالى.

والمعطلة لجميع الصفات من الجهمية والمعتزلة بنوا مذهبهم على شبهات زعموها حججاً عقلية عارضوا بها نصوص الكتاب والسنة، وزعموا أن ما دلت عليه هذه الحجج هو الحق الذي يجب اعتقاده، وأن ظواهر النصوص كفر وباطل، فأوجبوا لذلك صرفها عن ظاهرها، بشتى التأويلات التي لا دليل عليها، فجمعوا بين التعطيل لصفات الرب وتحريف كلامه وكلام رسوله.

وأما الأشاعرة فقد شاركوا الجهمية والمعتزلة في كثير من باطلهم في هذا الباب، فنفوا أكثر الصفات وأثبتوا القليل منها، وحجتهم فيما نفوه هي حجة الجهمية والمعتزلة في نفي جميع الصفات، فشاركوهم في المذهب والاستدلال، وما أثبتوه من الصفات لم يسلم من التخليط، كما في مسألة كلام الله تعالى ومسألة الرؤيا، فكانوا بهذا الإثبات والنفي متناقضين أظهر تناقض، فما يحتجون به على ما نفوه يقتضي نفي ما أثبتوه، وما احتجوا به فيما أثبتوه يقتضي إثبات ما نفوه، فلزمهم إما إثبات الجميع أو نفي الجميع، ولكنهم اختلفوا في موقفهم من نصوص الصفات التي نفوها.

فمنهم من يوجب في هذه النصوص التأويل وذلك بصرفها عن ظاهرها إلى معاني محتملة مرجوحة، ومعاني بعيدة بغير حجة يجب المصير إليها، وسبيلهم في هذا سبيل الجهمية والمعتزلة فيجمعون بين التحريف والتعطيل والحكم على النصوص بأن ظاهرها هو التمثيل الباطل، ومنهم من يوجب في هذه النصوص التفويض وحقيقته أن هذه النصوص لا تدل على معنى مفهوم فلا يفهمها أحد لا الرسول ولا الصحابة فضلاً عن غيرهم، ولازم هذا المعنى بل حقيقته أن نصوص هذه الصفات ليس فيها بيان للناس، ولا هدى ولا شفاء ولا تكون من أحسن الحديث، فإن ما لا معنى له، وما لا يفهمه أحد لا يحصل به شيء من ذلك، وليس أهل التفويض من الأشاعرة وغيرهم بأقل ضلالاً وانحرافاً من أهل التأويل، فإنهم يشتركون في ما نفوا من الصفات، فيشتركون في التعطيل، ويشتركون كذلك في أن هذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، فظاهرها غير مراد عندهم، ولا ريب أن من كان يعتقد أن ظاهرها التشبيه فإنه لا يجوز أن يكون هذا الظاهر مراداً، ولكن أهل السنة يأبون ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون ظاهر كلامه هو تمثيله بخلقه، فإنه تعالى لم يخبر بما أخبر به من أسمائه وصفاته إلاّ مع تنزيهه عن مماثلة خلقه كما في قوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى أن يماثله شيء من خلقه، ومعاني أسمائه سبحانه وصفاته معلومة للمخاطبين فإن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبهذه النصوص المفهومة عرف المؤمنون ربهم بأنه ذو سمع حقيقة وسع الأصوات، وذو بصر حقيقة فلا يغيب عنه شيء، وذو حياة حقيقة فلا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي الذي لا يموت، وهو ذو قدرة تامة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وذو علم محيط بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو تعالى منزه عن أضداد هذه الصفات من الصمم والعمى والموت والعجز، وكما أنه سبحانه موصوف بهذه الصفات بمعانيها المفهومة للمخاطبين كذلك القول في سائر ما وصف الله به نفسه، من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، والمحبة والرضا والغضب والفرح والضحك مما جاء في القرآن أو في السنة، معانيها معلومة وكيفياتها غير معقولة لنا، مع الجزم بأن ما يختص به الرب من هذه المعاني ليس مماثلاً لما يختص به المخلوق، حتى الوجود؛ الله موجود، والعبد موجود، وليس وجود الخالق كوجود المخلوق، ولا وجود المخلوق كوجود الخالق وإن كان كل منهما هو وجود ضد عدم، ولا يلزم من الاتفاق في معنى كلي اتفاقهما فيما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوق.

والتعبير عن الأسماء والمعاني التي في معاجم اللغة منه ما هو تفسير بما يختص بالمخلوق، كتفسير الغضب بغليان دم القلب، أو تفسير الرحمة بأنها رقة، وما أشبه ذلك، ومنها ما هو تفسير بالمعنى العام الذي يصلح أن يضاف إلى الخالق وأن يضاف إلى المخلوق، كما إذا قيل العلم ضد الجهل، والحياة ضد الموت، والسمع إدراك الأصوات، والبصر إدراك المرئيات، وكثير من المعاني يصعب التعبير عنها بحد جامع مانع لكنها معقولة، مثل المحبة والبغض، بل الحياة والسمع والبصر إنما تفسر بذكر أضدادها ومقتضياتها اللازمة لها، ولا يعني ذلك نفي حقائقها فتثبت المحبة مثلاً وما تستلزمه من الثواب، والبغض وما يستلزمه من العقاب، ونفي الحقيقة وإثبات لازمها تعطيل مع ما فيه من التناقض، فإن إثبات اللازم يقتضي إثبات الملزوم، ونفي الملزوم يقتضي نفي اللازم.

وقد جاء عن أئمة أهل السنة القول الفصل المتضمن للحق الخالص فمن ذلك قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول.

وقال غيره في نصوص الصفات: تمر كما جاءت بلا كيف،أي لا يتعرض لها بالتأويل، بل يؤمن بها، والإيمان بها يتضمن الإيمان بألفاظها وبمعانيها فإن ما لا معنى له لا يقال فيه: بلا كيف.

فيجب الإيمان بأنه تعالى كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله وكل ما جاء من ذلك فهو حق على حقيقته اللائقة به سبحانه، فكما تقول الله تعالى حي والمخلوق حي وليس الحي كالحي، والله تعالى سميع بصير وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، نقول كذلك إنه تعالى يحب ويرضى ويبغض والمخلوق يوصف بهذه الصفات وليس ما يضاف لله من هذه الصفات مثل ما يضاف للمخلوق، فنعرف ربنا بأنه يحب أولياءه ويرضى عنهم ويبغض أعداءه ويسخط عليهم، كذلك نؤمن بأنه يفرح بتوبة عبده كما أخبر أعلم الخلق به، وفرحه يتضمن محبته والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ترغيباً في التوبة إلى الله، فإن الذي ينبغي للعبد أن يسارع إلى ما يحبه مولاه ويفرح به، وفرحه تعالى بتوبة عبده ذلك الفرح يدل على عظيم كرمه وإحسانه وهو تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

فنسأله تعالى أن يرحمنا وأن يتوب علينا.

السؤال الثاني : نريد تقويمك شيخنا لهذا لجواب وهو أن يقال:

<<إن السؤال عن معاني هذه الكلمات عي، لأنه إنما يكون هذا السؤال عن كلمة غريبة في اللغة وإلا فالسمع والوجود واليد والرجل والساق والرضا والغضب كلمات واضحة جلية للسامع وأئمة الأشاعرة لما أرادوا أن يوضحوا الواضح اضطربوا في هذا غاية الاضطراب حتى أن الغزالي في المنخول ص94 بعد أن زيف جميع تعاريف من سبقه لـ"العلم" قال: ((والمختار أن العلم لا حد له إذ العلم صريح في وصفه مفصح عن معناه ولا عبارة أبين منه، وعجزنا عن التحديد لا يدل على جهلنا بنفس العلم))إلخ ما قال وأمثال هذه النصوص عن هؤلاء كثيرة . أما كيفية هذه الصفات وكنهها فهو مجهول لنا ولعل السائل إنما يسأل عن الكيف بصورة السؤال عن المعنى للتلبيس. أما المعاجم فإما أن تعطي بالنسبة لهذه الألفاظ الواضحات: 1- مفردة مرادفة للمعنى الكلي لـ "اللفظ" المراد البحث عن معناه أو ما يضاده في المعنى كأن يقال "القدم" هي "الرجل" و "العلم" هو "الإدراك" و"الرضا" ضد "الغضب" واللفظ المستفاد هنا كما هو واضح إما أن يكون أخفى من اللفظ الأول أو أنه مساوي له في الظهور وهنا سيعيد هذا السائل السؤال بالنسبة لمعنى اللفظ الآخر . 2- أو تعطي هذه المعاجم بعض الأمثلة من حقائق هذا المسمى في الخارج لتقرب معناه الكلي من الذهن لكن لا يجوز أن يعتقد قط بأن كيفية صفات الله سبحانه تماثل كيفية صفات المخلوقين المذكورة تعالى الله سبحانه عن كل نقص وعيب. فإن قيل فما هو المعنى المشترك لصفات ربنا سبحانه والذي قلتم بأنه واضح وجلي للسامع و الذي فارق به أهل السنة المفوضة المبتدعة قيل هو المعنى المتبادر الذي يفهم من خلاله أحكام الصفة والأفعال التي يصح تعلقها بها ولوازمها و آثارها ويفهم من خلاله -ولولاه لما فهمنا هذا-ما يقارب اللفظ في المعنى وما يرادفه وما يضاده ونحو هذا. وهذا المعنى هو الذي يُفهم من لفظة الصفة في سياقها الوارد ويفهمه كل من سلمت فطرته من تغيير ممن يفهم بتلك اللغة ". فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذا الجواب؟>>.

الجواب:

الذي أرى أنه جواب سديد، ومداره على أن هذه الصفات المسؤول عنها واضحة المعنى مفهومة وأنها أوضح من كثير مما تفسر به، كما ورد الاستشهاد بذلك بما قال الغزالي في العلم، ويمكن أن يقال مثله في الحياة والمحبة والرحمة والفرح، ولهذا يلجأ بعض أهل اللغة أصحاب المعاجم إلى تفسيرها بذكر أضدادها، أو يقولون: معروف.

والموردون للسؤال من الأشاعرة عليهم أن يوردوا هذا السؤال على أنفسهم فيما أثبتوه فما يجيبون به هو جوابنا عن هذا السؤال فيما نفوه، فإن كان ما أثبتوه لله من الحياة والقدرة والسمع والبصر أثبتوها بمعانيها المعقولة المفهومة على الوجه اللائق به سبحانه، والمعقول من معاني هذه الأسماء أن الحياة ضد الموت، والعلم ضد الجهل، والقدرة ضد العجز، والسمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، فليقولوا مثل ذلك في سائر ما نفوا من صفات الله، سواء كانوا من أهل التأويل أو التفويض، وهذا هو المطلوب.

وإن نفوا ما نفوا من الصفات فراراً من محذور فما زعموه لازماً من إثبات تلك الصفات هو لازم لهم فيما أثبتوه فلابد لهم من إثبات الجميع لله على ما يليق به أو نفي الجميع وحينئذ يخرجون عن مذهبهم المضطرب إما إلى الحق المستقيم، أو إلى ما هو أبطل مما ذهبوا إليه، ومن أراد الحق واجتهد في طلبه وتحريه هدي إليه، "فمن تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق فإن الله لا يخلف الميعاد، قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)".

أما المعنى المشترك فهو القدر الذي يثبت لكل من يصدق عليه الاسم العام، ويسمى المتواطئ لأن أفراده تتفق في معناه إما مع التساوي أو مع التفاوت، فالأول كالإنسان فإنه اسم للنوع البشري. والثاني كالنور فإنه يصدق على نور الشمس، ونور السراج الضئيل، ومن هذا القبيل لفظ الوجود والموجود فإنهما يصدقان على كل وجود وكل موجود مع التباين العظيم كما في وجود البعوضة والعرش، وأعظم من ذلك التباين بين وجود الواجب ووجود الممكن، فالقدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق فالوجود ضد العدم، والموجود ضد المعدوم، فهذا القدر لا يختلف فيه موجود وموجود أو وجود ووجود والله أعلم.

السؤال الثالث: إذا صح أن يقال في صفات مثل الحياة والقدرة والغضب والرضا أن السؤال عنها عيٌّ حيث إن المرء لا يستطيع أن يعبر عن معاني هذه الصفات الخاصة به فهل يقال مثل ذلك في اليد والساق والضحك لاسيما وأن المرء يستطيع أن يعبر عن معاني هذه الصفات؟

الجواب:

السؤال عن هذه الصفات على وجهين؛ سؤال عن حقائقها وكيفياتها، وهذا هو السؤال الذي قال فيه الإمام مالك: "والسؤال عنه بدعة"، لأنه سؤال عما لا سبيل إليه، ولا يمكن أحداً الجوابُ عنه.

والثاني سؤال عن معانيها، وهذه الصفات مع وضوحها لا يكون السؤال عنها إلاّ من متعنت متكلف، كالذي يسأل عن الماء والشمس والإنسان، ولا نقول إن هذه الألفاظ لا يمكن التعبير عن معناها. بل كل لفظ يمكن تفسيره إما بمرادفه أو بذكر ضده أو بذكر بعض آثاره وما يحصل به، والمقصود هو إفهام المراد وتقريبه.

ولا ريب أن المسميات منها أمور معنوية مدركة بالعقل، وأمور حسية تدرك بالحس، ومعلوم أن تصور الأمور المحسوسة أكمل من تصور الأمور المعقولة، هذا ومن الأمور العقلية ما تكون معرفته والقطع به أعظم من المحسوس، وهذا يرجع إلى تفاوت المدارك، والقضايا من حيث الظهور والخفاء.

السؤال الرابع: هل من إشكال إذا قال قائل: اليد صفة لله بها يقبض و بها يبسط ... و هي يد حقيقية فليست القدرة أو القوة ... و لا يعرف حقيقتها إلا الله، وأننا إذا رأيناها يوم القيامة عرفناها، كما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين بالوصف الذي كانوا يعرفونه به في الدنيا ، و إننا لا نعرف ما وراء ذلك؟

الجواب:

إذا قال قائل اليد صفة لله تعالى يقبضها ويقبض بها ما شاء ويبسطها ... وهي يد حقيقة.. إلى آخر ما ذكر فلا إشكال فيه، أما رؤية اليد، فالرؤية لم ترد إلاّ مجملة أو إلى وجهه الكريم، فنثبت هذا والباقي نسكت عنه.

السؤال الخامس:

ما قولكم شيخنا فيمن يقول أنا لا أثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما أثبته أهل القرون الثلاثة الأولى و لا أزيد على ذلك حرفاً وإن كان صحيح المعنى إذ يسعني ما وسعهم، فيقول في قوله استوى أي: علا وارتفع، ويقول إن الساق صفة حقيقية قد جعل الله كشفها يوم القيامة علامة يعرفه بها عباده المؤمنون، ويقول في القدم إنهما قدمان وإن الكرسي موضعهما وأنه سبحانه يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط ، فهل يجب عليه ما هو فوق ذلك؟

الجواب:

هذه الجملة تحتاج إلى تفسير، فكيف يكون صحيح المعنى ولم يثبته الله تعالى لنفسه ولا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس كل ما صح أن يخبر به عن الله صح أن يكون اسماً له أو صفة يثنى بها عليه، فإن باب الأخبار أوسع من باب التسمية والنعت والثناء، وذلك كلفظ الشيء والموجود وواجب الوجود والقديم، فإن هذه الألفاظ يصح إطلاقها على الله على وجه الإخبار، فيقال: الله شيء وموجود وهو سبحانه واجب الوجود وهو قديم، وهذه وإن لم ترد ألفاظها فقد ورد ما يستلزمها ويتضمنها، بل لفظ شيء قد جاء في القرآن كما في قوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله)، وجاء في السنة: "لاشيء أغير من الله".

ثم إن قوله: (وما أثبته أهل القرون) قد يفهم منه أنهم قد يثبتون ما لم يرد به نص من كتاب أو سنة، وليس المعول في إثبات الصفات على مجرد الإجماع، بل كل ما اتفق عليه أهل السنة فقد جاءت به النصوص، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الثانية من العقيدة التدمرية.

ثم إن بعض الفرق حدثت في القرون الثلاثة، فإن كان يريد الصحابة والتابعين فالمعنى صحيح، والله أعلم.

السؤال السادس:

هل الرجوع لكتب اللغة التي تعني بالأصول اللغوية للكلمات مفيد في معرفة المعنى الكلي المشترك للصفة ككتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله؟ وقد ورد في هذا الكتاب أن أصل الضحك هو "دليل الانكشاف والبروز " فهل يقال بأن هذا هو أصل معنى الضحك الذي نثبته ونفهمه فقط خصوصاً وأنه قد أدخل في هذا المعنى ضحك السحاب وضحك الزرع!؟ إن كان الجواب بنعم فلما قال الأعرابي "لن نعدم من رب يضحك خيراً"؟ ثم أليس هذا المعنى أخفى من لفظ الضحك نفسه الذي يفهمه كل أحد بحسب ما يضاف إليه؟

الجواب:

ما ذكره ابن فارس من معنى كلي للضحك ليس بصحيح، فلا يصح أن يقال ضحك الله انكشاف، بل الانكشاف لا يفسر حقيقة الضحك، لكن هذه محاولة من ابن فارس ويظهر أنه قال ذلك بناء على أن ضحك الإنسان يتضمن انكشاف موضع الضحك، فيكون هذا التفسير أقرب لما يناسب المخلوق، وأما ضحك الرب فإنه معنى الله أعلم بحقيقته، لكن دلت موارده على أنه يتضمن الرحمة والرضا، كما في حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وحديث فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، ولهذا قال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيراً.

السؤال السابع:

إذا كان المعنى المشترك الكلي هو أصل معنى اللفظ في لغة العرب وكان المنقول عن العرب أكثر من معنى لإطلاق اللفظ فكيف السبيل لمعرفة المعنى المشترك الكلي ؟ فمثلاً ذكر بعض أهل اللغة أن اليد هي الكف وذكر بعضهم أنها من أطراف الأصابع إلى الكف وآخرون أنها من أطراف الأصابع إلى المنكب وغيرهم أنها من أطراف الأصابع إلى الكتف ، وقد ثبت عن بعض الصحابة فمن بعدهم إطلاق اليد وإرادة من أطراف الأصابع إلى المنكب.

الجواب:

هذه التفسيرات من بعض أهل اللغة لليد راجعة إلى اختلاف المراد بها في مختلف سياقات الكلام، فتارة يراد بها هذا، وتارة يراد بها هذا، وتارة يراد بها هذا، فالسياق هو الذي يحدد المراد من هذه المعاني، وقد تحدد المراد أدلة خارجة عن السياق الذي ورد فيه لفظ اليد، ويد الإنسان يعلم بالحس أن لها أصابع وكفاً وذراعاً ومرفق وعضداً، ويعرف المراد من هذه بحسب ما يرد فيه ذكر اليد، ولا يشتبه هذا على أكثر الناس، فإذا قيل فلان له يدان، شمل ذلك كل ما يدخل تحت هذا الاسم، وإذا قيل: لمسه بيده كان المتبادر أنه لمسه بكفه، وإذا قيل: قطعت يده، فالغالب أنه يراد قطع الكف، ولما أخبر سبحانه أنه خلق آدم بيديه وأنه يأخذ السماوات والأرض بيده، علمنا أن لله يدين يخلق بهما ويبسطهما ويقبضهما ويقبض ما شاء بهما، ولا نزيد على هذا إلاّ ما جاء به الدليل، كإثبات الأصابع له سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نتخيل كيفية يده، فإن ذلك مما يستحيل الوصول إليه، ولا يحيطون به علماً.

السؤال الثامن: هل يصح قول إن المعنى المشترك الكلي للصفات هو الظاهر المتبادر إلى ذهن الموحد سليم الفطرة الذي يفهم لغة العرب ؟ وما دخل التوحيد والفطرة في هذا الأمر ؟ وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا آيات الصفات قبل إسلامهم يتبادر إلى ذهنهم أمر مغاير لما يتبادر إليها بمجرد إسلامهم ؟

الجواب:

الحمد لله لا ريب أن الصحابة ممن من الله عليهم بالإسلام وغيرهم من أهل اللسان يفهمون معاني هذه الأسماء وهذه الألفاظ، فيعقلون معنى الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والغضب والاستواء والعزة والرحمة والإرادة ومعنى الوجه والعين واليد وغير ذلك مما جاء مضافاً إلى الله تعالى.

ولكن من لم يؤمن بالقرآن ويدخل في الإسلام قد يكذب بذلك كله أو بعضه، وما يقر به قد تكون له تصورات تدور في خياله ويتوهمها، فقد يتصور تكيفاً أو يتصور تمثيلاً، ومنشأ ذلك الجهل ووساوس الشيطان، كما قد يتلقى شيئاً من ذلك من أبويه فيكون مقلداً لهما، ولمن قبلهما (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)، وأما مَنْ مَنَّ الله عليه بالإيمان بالله ورسوله، ودخل في الإسلام، فإنه يفهم معاني هذه الأسماء والألفاظ فهماً بريئاً من آثار الجاهلية، بل يفهمها على الوجه الموافق لبيان الله ورسوله، فإنه تعالى لما أخبر عن نفسه بهذه الأسماء وهذه الصفات بين أن ليس كمثله شيء وليس له ند ولا كفؤ ولاسمي، وبين تعالى أن العباد لا يحيطون به علماً، فأثبت الصحابة والمؤمنون من بعدهم ما أثبته الله لنفسه كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فآمنوا بأنه تعالى ثابتة له هذه الصفات، ولكنها لا تماثل صفات المخلوقين، ولا يحيطون بها علماً، فلا يعلمون حقائقها وكيفياتها، فهم يعلمون ويؤمنون بأنه تعالى حي قيوم سميع بصير عليم قدير، وأنه يتكلم ويغضب ويرضى إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، ويفهمون معاني هذه الصفات، فالحياة ضد الموت، والسمع ضد الصمم وهو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المرئيات، فيفهمون من معنى أنه سميع بصير أنه سميع لأصوات العباد، وأنه تعالى يراهم كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: (إنني معكما أسمع وأرى)، وهم يؤمنون بأنه لا يلزم من إثبات هذه الصفات مماثلته تعالى لخلقه.

وإن كان بين أسمائه وصفاته، وأسماء بعض العباد وصفاتهم قدر مشترك، فإن توهم التشبيه بسبب ثبوت القدر المشترك هو من الباطل الذي قام عليه مذهب أهل التعطيل، حيث زعموا أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، وتفرع عن هذه الشبهة شبهات، وحصل الافتراق بين الأمة في هذا الباب، وعصم الله أهل السنة والجماعة فلزموا ما كان عليه الصدر الأول، قبل أن تحدث المحدثات، وتثار الشبهات، والله أسأل أن يهدينا إلى الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم.

السؤال التاسع: ما الحيلة فيمن تشوهت فطرته ، وكيف سيفهم المعنى الصحيح للصفات الخبرية؟

الجواب:

من تشوهت فطرته فالحيلة أن يدعى ويعلم ويدعى له، وإذا صحت نيته في معرفة الحق فحري أن يهديه الله، وأن يلهمه الصواب، أما إن غلب عليه التعصب للمذهب والآراء والآباء والشيوخ فالأحرى به ألا يوفق لمعرفة الحق وقبوله، قال الله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين)، وقال تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون)، ولا يملك هداية القلوب إلاّ الله: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)، فالداعي إلى الله لا يملك إلاّ البلاغ كما هو شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: (فهل على الرسل إلاّ البلاغ المبين)، (إن عليك إلاّ البلاغ)، وقال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم).

السؤال العاشر: هل المعنى المشترك الكلي لصفة ما هو المعنى الموجود في كل من يتصف بهذه الصفة على الحقيقة؟ وهل يكفي في معرفة هذا المعنى المشترك بين موصوفين بنفس الصفة مجرد اتصاف كل منهما بها، أم لا بد من شيء زائد إذ قد يكون في صفة أحدهما من المعاني ما ليس في نفس الصفة في الآخر؟ وإن كان الجواب نعم فما هو هذا الشيء الزائد؟

الجواب:

القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق، أي غير المضاف، ومسمى الاسم المطلق غير موجود في الخارج، لكنه ثابت لكل من صح إطلاق هذا الاسم عليه، كمطلق الوجود فإنه ثابت لكل موجود، وهذا حكم جميع الأسماء المتواطئة، أي: المتفقة في معنى هذا الاسم العام، لكن إذا أضيف الاسم المطلق دل على القدر المشترك مقيداً بما يختص به المضاف إليه، فوجود الله هو وجودٌ واجبٌ قديمٌ لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، ووجود المخلوق وجود ممكن محدث يجوز عليه العدم، وبهذا يعلم أنه لا يوجد في الخارج إلاّ ما هو معين مختص، فكل من المسميين أو الموصوفين بصفة لا يشركه فيها الآخر، لكنه يشركه في مطلق هذا الاسم وهذا الوصف؛ فالعالمان كل منهما مستقل بعلمه مختص به، لكنهما مشتركان في مطلق العالِمية، أو مطلق عالِم، والمعنى المطلق للعالم أو العالمية مشترك بينهما، لكن هذا المشترك لا يوجد إلاّ في الذهن، فعلم أن لا اشتراك بينهما في أمر موجود في الخارج، وقس على هذا سائر الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة سواء تفاضل المعنى في أفرادها أو تساوى، والله أعلم.

السؤال الحادي عشر: هل صواب أن يقال: إن المعنى المشترك الكلي الذي نثبته لصفات الله عز وجل هو الذي يفهم من خلالــه أحكام الصفات وأفعالها التي يصح تعلقها بها ولوازمها وآثارها ؟

أو أن يقال: إن المعنى المشترك الكلي هو الذي يفهم من خلال أحكام الصفة وأفعالها وآثارها ولوازمها التي أخبرنا الله عنها ويكون موجوداً في كل من يتصف بهذه الصفة ؟

إذ على الثاني فإننا قد فهمنا من إخبار النبي r عن صفة الأصابع أن الله عز وجل يقلب قلوب العباد بين أصبعين منها، وفهمنا من حديث الحبر «أن الله سبحانه يضع الأرضين على إصبع والسماوات على إصبع والجبال على إصبع »... الحديث، فمعنى التقليب موجود في أصابع الإنسان فعلمنا بخبر النبي r أنه معنى مشترك، ومعنى وضع الأشياء على الأصابع موجود في أصابع الإنسان فعلمنا بالخبر كذلك أنه معنى مشترك.

أما على الأول فإنه لو لم يأت الشرع بأي شيء عن صفة الأصابع سوى ذكر أن لله أصابع فإننا سنفهم من خلال المعنى المشترك ـ بعد أن نعرف ما هو أولاً ـ أحكام الأصابع والأفعال التي يصح تعلقها بها ولوازمها وآثارها، فهل يمكن إن صح هذا الأول أن يقال: من معاني صفة الأصابع لله أنه يصح أن يشير بها سبحانه وأن هذا معنى مشترك بينها وبين أصابع الإنسان؟

الجواب:

تقدم أن المعنى المشترك أو القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق، فيثبت هذا المعنى لكل ما يصدق عليه هذا الاسم، وكل ما يثبت من الأحكام للمعنى المشترك يكون ثابتاً للمسمى بهذا الاسم، فلوازم القدر المشترك تثبت لكل من ثبت له القدر المشترك، فلوازم القدر المشترك مشتركة، لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وأحكامها من وجوب أو جواز أو امتناع هي كذلك مشتركة، فمثلاً الإنسان اسم لكل آدمي، فالقدر المشترك ثابت لكل فرد من بني آدم، وهذا القدر يستلزم وجوباً الآدمية والحيوانية والحدوث والإمكان.

وثانياً: يستلزم امتناع أن يكون ملكاً أو جنياً والفرض أنه إنسان، وامتناع أن يكون واجب الوجود.

ثالثاً: ويستلزم جواز أن يكون مؤمناً أو كافراً، عالماً أو جاهلاً، قادراً أو عاجزاً، فما ذكر من هذه الأحكام من وجوب أو جواز أو امتناع هي مشتركة بين من يسمى بهذا الاسم: (الإنسان)، ويقال مثل ذلك في كل اسم يطلق على الخالق والمخلوق، وكل صفة تطلق على الخالق والمخلوق؛ كالموجود والوجود، والحي والحياة، والسميع والسمع، والبصير والبصر، والعالم والعلم، وكل ما يستلزمه الاسم المطلق أي: المجرد عن الإضافة وجوباً وجوازاً وامتناعاً فإنه مشترك، فإن كان الملزوم مشتركاً كان اللازم مشتركاً، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم ولابد، فثبوت هذه الأسماء أو هذه الصفات يستلزم نفي ضدها، فهذا اللازم مشترك فيجب نفي ضد هذه الأسماء والصفات عن كل من ثبتت له.

ومطلق العلم أو السمع أو البصر يستلزم الحياة، فكل من ثبتت له هذه الصفات ثبت له هذا اللازم، فهذا اللازم مشترك؛ لأنه من لوازم القدر المشترك للعلم والسمع والبصر.

وعلى هذا فالأصابع جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى الإنسان، فالقدر المشترك أن الأصابع التي يكون بها الفعل لليد، وعلى هذا فالله تعالى يفعل بيده وبأصابعه ما شاء على ما يليق به مما أخبرنا به أو لم يخبرنا به، فمما أخبرنا به في كتابه أو لسان رسوله r: خلق آدم بيديه، وأخذه السماوات والأرض بيديه، وجعله ما شاء على أصابعه، وكون القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وكل ذلك يثبت لله على ما يليق به، لا يماثل صفات المخلوقين وأفعالهم.

والإنسان يفعل بيديه وبأصابعه ما يناسب قدرته وإرادته، فمطلق اليد والأصابع، والفعل باليد وبالأصابع ثابت للخالق والمخلوق، كل على ما يليق به، كما يقال ذلك في جميع الصفات التي تضاف إلى الخالق أو تضاف إلى المخلوق.

والإشارة بالأصابع تدخل في جنس الفعل فيكون جوازها من لوازم القدر المشترك، وما ثبت جوازه على الرب فإنه لا يجوز إثباته أو نفيه إلاّ بدليل، وثبوت مطلق الفعل لا يستلزم القدرة على كل فعل، ولهذا اختص الرب بأنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير، واختص المخلوق بقصور القدرة وقصور الإرادة فلا يقدر على كل ما يريد، ولا يفعل كل ما يريد، واختص الرب بكمال القدرة وكمال الإرادة، واختص المخلوق بالنقص في القدرة والفعل والإرادة، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر: ما الجواب المناسب إذا قال المخالف في ما ورد في ضحك ربنا سبحانه: نحن لا نعرف الضحك إلا هذا الذي نشاهده في الإنسان وهو المتبادر للفظ الضحك بإطلاق فإما أن تشبهوا الله بالإنسان وإما أن تثبتوا الضحك كصفة فقط ويقال: ما نعلمه من معنى ضحك الله هو فقط أن هذا الضحك دليل على إرادة الرحمة والإحسان كما قال الأعرابي: ((لن نعدم من رب يضحك خيراً))؟

الجواب:

ما ورد في هذا السؤال هو شبهة كل من نفى حقائق الصفات الفعلية من المحبة والرضا والغضب والفرح والضحك، بل هي شبهة كل من نفى صفات الله أو شيئاً منها، وهي أنهم لا يعقلون من هذه الصفات إلاّ ما يشاهدونه ويعلمونه من أنفسهم فيلزم عندهم من إثبات هذه الصفات لله تشبيهه بالمخلوق، ففروا من ذلك بنفي حقائق الصفات عن الله، ورأوا أنها لا تثبت لله إلاّ على نحو ما هي ثابتة للمخلوق فيجب نفيها، ثم وقفوا من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفات لله أحد موقفين:

إما التفويض والتجهيل، وأنه لا سبيل إلى فهم معانيها، وإما تأويلها بصرفها عن ظواهرها.

فالجهمية والمعتزلة طردوا هذا في جميع الصفات، والأشاعرة ونحوهم فرقوا بين الصفات بلا فرقان، فلزمهم التناقض في إثباتهم ونفيهم وتأويلهم، كما أن التناقض لازم للجهمية والمعتزلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه".

فيقال لصاحب هذا السؤال يلزمك أن تقول مثل هذا في سائر صفات الله الفعلية بل والذاتية ليس هذا خاصاً بالضحك والفرح، وأهل السنة -ولله الحمد- يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله r، وينزهونه عن مماثلة المخلوقات، ولا يكيفون صفاته بل يفوضون العلم بالكيفيات فيقولون: لا يعلم كيف هو إلاّ هو.

ولا يعلم كيفية صفاته إلاّ هو على حد قول الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم، والكيف مجهول.

وقول الإمام مالك هذا منهج يحتذى في جميع الصفات، فيقال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والغضب معلوم، والكيف مجهول، والفرح معلوم والكيف مجهول، والضحك معلوم والكيف مجهول، ومعلوم أن الفرح ضد الحزن، والضحك ضد البكاء، كما قال تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى)، فالله يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، وفرحه تعالى وضحكه من توابع محبته وتعجبه، كما في حديث لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم ...الحديث، وحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر... الحديث، فمُورِد هذا السؤال في خصوص الضحك يلزمه أن يقول بقول الأشاعرة في ما نفوه ثم فوضوا أو تأولوا ما جاء في النصوص، بل يلزمه أن يقول ما قاله في صفة الضحك بقول المعتزلة والجهمية في جميع الصفات فإن الشبهة واحدة كما تقدم، والتناقض لازم له على كل تقدير، ولا يخلصه إلاّ الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله على منهج السلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسان والله أعلم.

السؤال الثالث عشر: قال ابن فارس في المقاييس الضحك دليل الانكشاف والبروز، وقد قال أبو رزين رضي الله عنه لما علم من النبي r أن الله يضحك ، لن نعدم من رب يضحك خيراً، فهل يصح أن يقال: إن الضحك صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله وإرادته و أنها تدل على عَجَب الله من خلقه أو فرحه بهم وأن من آثار معرفة العبد بها أن يعلم إرادة الخير منه سبحانه لخلقه بدليل إقرار النبي r أبا رزين على فهمه؟ وهل اعتقاد أن ضحك الرب يُرى دون اعتقاد ما يلزم من ذلك مما لم يأت به الخبر كالفم والأسنان يكون تشبيهاً؟

جوابه يراجع فيه ما سبق؛ السؤال الثاني عشر، والسؤال الرابع.

السؤال الرابع عشر: هل أصل معنى اليد هو الكف ؟وما الظاهر المتبادر من يد الله على حسب لغة العرب شيخنا الكريم؟ وما معنى الصفات التالية: الساق، الضحك، الإصبع.

الجواب:

يرجع في جواب هذا السؤال إلى الأسئلة المتقدمة؛ الثاني عشر لمعرفة الكلام في الضحك، والأول والسابع والحادي عشر لمعرفة الكلام في الضحك واليد، وأما الساق فقد دلت السنة الصحيحة عليها كما في صحيح البخاري: "ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون"، وفيه "حتى يبقى من كان يعبد الله"... "قال: فيأتيهم الجبار"... "فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن" ..الحديث.

وأما الآية فقد اختلف فيها فمنهم من فسرها بالساق التي هي لربنا، ومنهم من فسرها بالشدة، والآية محتملة، لكن مع ورود الحديث يترجح حمل الساق على الصفة، ويُفَسِّر الآية، فإن الحديث والآية متطابقان.

والقول في الساق كالقول في اليد والأصابع؛ نثبت المعنى، من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف.

ونعلم أن الساق من شأن الرجل، كما أن الأصابع المذكورة في حديث الحبر من شأن اليد، والجميع عند أهل العلم والإيمان ليس فيه أي إشكال، وإنما تشكل على الذين يسبق إلى أذهانهم توهم التشبيه، فيلجؤون إلى التعطيل مع التفويض، أو التأويل الذي حقيقته التحريف.

ومن عوفي فليحمد الله، وليسأل الله الهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

السؤال الخامس عشر والأخير: بالنسبة للطول والعرض في حق الله سبحانه، هل يقال بأن هذه الألفاظ مجملة فإن كان المقصود بأن الله لا يرى منه شيء دون شيء ويعلم منه شيء دون شيء ويتميز منه شيء دون شيء وأنه يشار إليه وأن المخلوقات كلها في قبضته ((وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)) وكما قال عبد العزيز الماجشون : (( والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه ، وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم ، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم )) فهذا المقصود حق والألفاظ مبتدعة وإن كان المقصود شيء آخر كأن يقبل أن ينقسم ويتفرق ونحو هذا فهذا باطل ينافي كمال الصمدية وإن كان شيء آخر فليبين. وهل "المقدار" مصطلح شرعي للتعبير عن المعنى الأول الصحيح استنباطاً من الآية السابقة يا شيخنا؟

الجواب:

قال الله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، وقال تعالى: (ولا يحيطون به علماً)، وقال تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)، ففي هذه الآيات دلالة على ما يجب الإيمان به، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، من أنه تعالى لا مثل له، فليس كمثله شيء في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا يحيط العباد به علماً ولا رؤية، وذلك يدل على امتناع العلم بكيفية ذاته، أو كيفية صفاته، فلا يعلم كيف هو إلاّ هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلاّ هو، فالعباد لا يعلمون من شأن الله إلاّ ما علمهم، ولا يرونه إلاّ كيف شاء، وما ورد في السؤال من ذكر الطول والعرض هو مما لا يجوز التكلم به لا نفياً ولا إثباتاً، لأنه يدخل في باب كيفية ذات الباري سبحانه وتعالى، والتفكير فيه هو من التفكير فيما لا سبيل إلى الوصول فيه إلى شيء، ونقول في مثله لا تُفكِر، ولا تسأل، ولا تحكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في مخلوقات الله، ولا تفكروا في ذات الله. ونقول آمنا بالله الحي القيوم، العلي العظيم، الكبير المتعال، لا علم لنا إلاّ ما علمناه، ونعوذ به أن نقفوا ما ليس لنا به علم، أو نكون من المتكلفين، (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، هذا ما تيسر والله أعلم.

| العنوان | أجوبة الشيخ البراك على شبهات في التفويض |

| المؤلف | عبدالرحمن بن ناصر البراك |

| رابط القراءة | |

| رابط التحميل | |

Selected Sites

Selected Sites Videos Section

Videos Section Audios Section

Audios Section Selected Books

Selected Books Selected Articles

Selected Articles

0 comments:

إرسال تعليق